2011.06.11

去る6月7日午前8時より静岡県水産技術研究所加工棟にて、技術指導員はじめ役員・青年会員多数参加のもと、23年度の焼津鰹節伝統技術研鑽会切込作業が行われました。近年の鰹節製造はパック入りの削り節や液体だしなどの製品のための原料製造が多く浸透しています。ですから鰹節製造業者の多くは製造工程が機械化により、先人たちが編み出した焼津独自の製造法が失われつつあります。そこで後継者たちに本節製造の技術を体得し、後世に残しておこうという目的で毎年行われているのが研鑚会です。現在、焼津市の指定無形文化財となっています。

今回使用したのは約5.4kgの一本釣り南方冷凍鰹を担当者が吟味して選んだものを90匹使用しました。これを前日容器に入れ解凍しておきました。

当日は技術指導員(講師・マイスター)の指導のもと青年会員が包丁の砥ぎ方から頭落し、三枚卸し、煮熟、水骨抜、修繕、一番火(手火山方式)までの作業工程を行いました。

最初に包丁を研ぐことから始まります。やはり道具を大事にすることも伝統というか職人としての勤めかもしれません。

講師の方々が切り込むのを青年会員がじっくりと観察します。すばらしい包丁さばきに長年の経験がそこにはあります。やはり青年会員とは格が違いました。その後青年会員への指導が始まりました。鰹節組合の青年会員と言っても鰹を実際に包丁で切っている人は少ないです。毎年1回のこの講義にだけ包丁を持つ者もいます。頭ではわかっていてもうまくは切れません。それでも鰹節に関わる仕事に携わっている限りこの知識を持っていることは役に立ちます。

そして昨年と同様、途中小学生の見学がありました。生切り工程や煮熟、骨抜き、乾燥工程の説明を行いながら、最後にその場で削り機で削った削り節を食べて貰い、お土産を提供しました。この子供たちの中に将来伝統を受け継ぐ人が生まれるのでしょうか、期待したいですね。

生切りされた鰹は煮塾釜で煮られます。その後釜から出して骨抜き作業を行いました。水槽の中で行うので水骨抜きといいます。これは機械化が進んでも人の手が必要な作業です。

骨抜きが終わると一度蒸気殺菌して修繕の作業に入ります。修繕は煮た鰹のひび割れや凹凸に生切りで余った鰹のすり身を使って平らにする作業です。本枯節製造ならではの作業でもあります。カビをつけない荒節製造が主たる現在にはあまり行われない作業です。修繕された後は生身を含むすり身を定着させるためにいったん蒸気窯に入れます。

本日最後の仕上げは手火山(てびやま)と言われる設備での乾燥作業を行いました。最近は一気に大量に乾燥させる設備を各社使用しています。今現在、手火山を使用している業者はほんの一部だけです。それでも焼津はクヌギやナラなどの枯れたいい薪を使うので香りは逸品です。今年は手火山のせいろを新調しましたのでせいろが黒いすすがついていなくて真っ白です。

最後に市内業者に委託するためにセイロに並べ終了。その後乾燥作業を行い、表面を削って、カビ付けと天日干しを繰り返し、秋に皇居で行われる新嘗祭のために厳選された鰹本枯節が献上される予定となっています。

2011.02.28

2月19日と20日にツインメッセ静岡で開催された、『しずおか食の彩典』に出展してきました。

このイベントは静岡商工会議所の主催で、静岡県内の特産品等静岡の食が一同に楽しめるイベントでした。

今回組合は削り節の実演販売をはじめ、鰹本節、組合員の商品、削り器の販売を行いました。

イベント開催両日は多くの来場者に焼津鰹節のPRを行い、また食育の一環として小さなお子様に削り器を使い削り体験をしてもらいました。

2011.02.14

2月5日午前5時よりマルシン進藤さんの工場にて青年会員のみの参加のもと、かつおの生切りの研修が行われました。

今回は「生切り」⇒「水骨ぬき」⇒「手火山」まで作業を行ないました。

青年会員8名参加で生切りの作業「頭切り、腹身切り、三枚おろし」を行いました。

水の中での骨抜きは鰹の表面の摩擦が減って鱗や骨の処理が楽です。

また浮力がかかって作業が簡単で鰹の身が崩れないのです。

この日は最後に手火山であぶります。

積み替えをしないとムラが出ます。

この日作られた鰹荒節の半製品は、仕上げの焙乾作業を行い完成します。

完成した鰹荒節は4月に開催されます焼津みなとまつりで削って販売します。

※来月4月10日開催予定でした焼津みなとまつりは、東北地方太平洋沖地震による被害を考慮し、マラソンを含むイベントすべてが中止されました。

2011.01.25

平成23年1月22日(土)に新大阪のメルパルク新大阪にて「人生是出会也」を大会スローガンに全国鰹節類青年連絡協議会(※1、以下全鰹青)全国大会が開催されました。

13時30分より大会式典が開始されました。大阪大会実行委員長の開会の辞で始まり、大阪地区会長の歓迎の辞、焼津の大石全鰹青会長挨拶、ご来賓の紹介が行われました。そのあと各地区の青年会の紹介と、ご来賓代表として日本鰹節協会会長理事山中様にご祝辞をいただきました。

途中、議事が行われ、22年度各事業報告・決算に引き続きまして、23年度各事業計画・予算案が発表され承認されました。

式典の最後に来年度は沼津での大会となっておりますので、沼津地区実行委員長がステージで紹介とPRを行いました。

式典が終了しますと、元ラグビー選手 大八木淳史氏による講演会を行いました。

経済の話を交えながら、生い立ちや、高知中央高等学校ラグビー部のGMにてご活動のお話を伺いました。

式典、講演が無事終了し、16時45分より懇親会が行われました。乾杯を皮切りに懇親会が始まりました。余興では座席対抗でコーラの早飲み対決を行いました。残念ながら焼津地区で選ばれた人は初戦敗退です。名古屋地区の会長が優勝しました。

今回も懇親会によって各地区同士の絆が深まりました。

翌日23日(日)は朝8時00分より代議員・専門委員長会議が開催されました。代議員会議は年3回あり、本年度の第1回は大会開催日の翌日に大阪で、第2回は会長・事務局の担当の焼津地区で、第3回は次回大会開催地沼津で行います。

今回の会議では大会の感想や一年間の活動について話し合いました。特に食育関連グッズやホームページに関しての話題が多く取り上げられ、時間をかけて話し合いがされ、内容の濃い会議であったと思います。

※1 全国鰹節類青年連絡協議会は日本鰹節協会のもとで活動を行っている団体です。日本各地区の節類業界の組合青年会及び企業の個人等で構成されています。毎年、総会と懇親会を主な目的とした全国大会が産地、消費地の順番で立候補により大会開催地を決定し1月に開催されまています。

2011.01.13

平成23年1月1日に焼津鰹節会館にて賀詞交換会が開催されました。

元旦からこのような会を開催するような組織は少ないと思いますが、焼津鰹節組合は毎年恒例となって行っています。

まず組合役員ならびに職員一同で神前にてご祈祷を行いました。

焼津神社の宮司様にお越しいただきお祓いを行いました。

メインの賀詞交換会は2階大ホール会場にて組合員、青年会員、組合職員、地元議員様を招いて盛大に行われました。

国歌斉唱のあと、組合長の挨拶から始まり、青年会会長挨拶、地元議員様のご挨拶、喜寿のお祝いと続き、乾杯を行いました。

わずか1時間の宴でしたが盛り上がりました。

2010.12.02

新嘗祭は天皇陛下が新穀を神々に供えて、陛下自らも召し上がる祭典です。

焼津鰹節組合では昭和24年以降、毎年、神饌鰹節を献上し今年62年目となりました。

今年は11月12日(金)に㈱金虎専務 寺尾夫妻、㈱丸栄専務 岡崎夫妻、㈱マルテ小林商店専務 小林夫妻、組合から井之上総務部長と山田総務課経理主任の計8名が宮中に参内しました。

今回も今年6月上旬に焼津鰹節伝統技術研鑽会のもと製造した本枯鰹節の中から選りすぐった鰹節を献上致しました。

同じく靖国神社へも例年同様、鰹節を奉納してきました。

2010.11.24

平成22年11月6日(土)晴天の下、早朝より小川漁港周辺が騒がしくなって来ました。

今日は、第5回小川港さば祭り開催日です。今回で5回目ですが、だいぶ焼津地域の大きなイベントとして定着してきました。来場者も年々増えてきました。

今年のさば祭りですが午前8時を回るころには会場周辺長蛇の列ができて開会を待っていました。メインは、さばの炭火焼1万人無料配布です。当日は水産団体11組合も参加し水産物等を販売致しました。

焼津鰹節組合も第1回さば祭りから参加しています。当組合は鰹節屋だけではなく、さば節屋も加盟しておりますので、最初は鰹節メインでしたが本年よりさば節を前面に押し出した出店をいたしました。

そこで今年の目玉としてさば祭りにちなんで、さば節製造業者さんに参加協力していただき、さば節の削り実演販売を行い、さば削り節の試食やさば節でだしを取り試飲を行いました。

さばだし汁の試飲コーナーはあっという間に長蛇の列が出来ました。試飲した人から「いいだしが出ているね!」「何のだし?」「だしの取り方を教えて!」など声を掛けられ、「さば節から取っただし汁です」と答えると、「へえ~本物は違うね」とうれしい声が返ってきました。普段は多分化学調味料を使っている家庭が多いので、余計においしく感じたのだろうと推測します。

鰹節の削り体験コーナーでは、子供連れの家族からお年寄りまで多くの人が普段家庭ではしていないであろう削り体験をし、子供が上手に削れると親が負けじとそれ以上に一生懸命削っていたのが印象的でした。

いろいろなイベントでこの削り体験を行ってはいますが、毎回、普段家庭でやってくれればよいのにと思います。もちろん箱形の削り器や本枯節は焼津鰹節会館で販売しております。お求めの際にはお気軽にお立ち寄りください。お問い合わせも受け付けております。

http://www.yaizukatuobushi.jp/blog/?page_id=908

今回のさば祭りですが午後2時過ぎ大盛況のうちにイベントが終了し、当組合としてもさば節、鰹節のPRにつながりました。

2010.11.01

平成22年10月24日(日)に平城遷都1300年記念事業、【古代鰹節の再現と志太郡衙~焼津鰹節の源流探訪~】の一環として、奈良平城宮跡の朱雀門前で、古代鰹節(煮堅魚)の貢納式を執り行いました。

この貢納式は藤枝志太郡衙より、古代の税の一つである地域の特産品を平城京に納める儀式を再現しました。

午後1時、平城宮跡に一同が到着し、郷長の挨拶で始まり運脚が平城宮役人の前に、運んできた煮堅魚を差し出し検品をお願いしました。このころには、朱雀門前には、多くの来場者が集まり、映画のワンシーンを撮影しているかのような盛り上がりでした。

検品後、役人は「現物、数量とも間違いないと認め受領し、一同に駿河国まで無事帰ることを願う」と述べました。一同は、無事務めを果たし平城宮を後にしました。

貢納式終了後、平城宮内を、当時に似た衣装で歩きながら、煮堅魚の貢納に来たこうを紹介する。途中、来場者から「此れは何」「どうやって作ったの」「1300年前の鰹節」「食べられるの」など多くの質問があり其の中でも「鰹節て何」と言われた時には唖然としましたけれど、一つ一つ説明しました。

交流広場で、古代鰹節と志太郡衙の紹介及び焼津鰹節の紹介を行い、パンフレットを配りました。配り始める前から長蛇の列が出来関心の大きさが伺えました。

平城遷都1300年祭マスコットキャラクター「せんとくん」が現れ一段と盛り上がったところへ、静岡県のマスコットキャラクター「ふじっぴー」も駆けつけてくれ更にヒートアップしました。「ふじっぴー」から煮堅魚を「せんとくん」に手渡し大盛り上がりで、無事イベントを終了することが出来ました。

8月の古代鰹節づくりから始まり、志太郡衙のイベント、今回の奈良のイベントと続き、ひとまずこのプロジェクトは終了しました。

各イベントにたくさんの人にお越しいただき感謝いたします。また此れも、一重に関係者様のご尽力の賜ものと感謝致します。

主催

「古代鰹節を再現する会」

焼津鰹節水産加工業協同組合

静岡福祉大学・静岡県水産技術研究所・焼津商工会議所・焼津信用金庫

協力

焼津市

2010.10.29

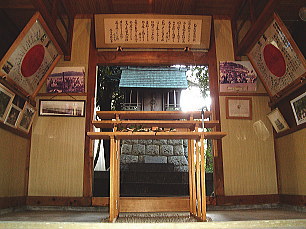

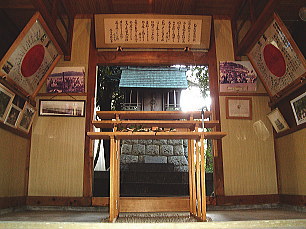

郷魂祠祭(きょうこんしさい)は毎年10月に焼津鰹節組合主催で行われてる慰霊祭です。焼津神社の境内に祀ってある郷魂祠の社にて行います。

10月27日に前夜祭、28日に本祭を毎年おこなっております。

郷魂祠祭の内容の前にこの慰霊祭の由来を説明したいと思います。

時代は第二次世界大戦、日本は太平洋戦争のまっただ中、当時日本の食糧は統制下に入り、鰹節類も例外ではなく管理下に置かれ、鰹節製造業者は大きな痛手となりました。焼津では漁船が日本列島の沖での監視活動のため船員ごと徴用され、焼津には漁ができる船舶が無くなりました。したがって水産加工業者もそれに関わる業者も仕事が無くなり、焼津は活気を失っていきました。その中で「皇道産業焼津践団」が結成され、水産業者をはじめ大工、佐官などが間に合わせの漁船で、はるか南方のフィリッピンやボルネオへ鰹節製造の新天地を求め海を渡りました。しかし戦争は激化の一途をたどり、ほとんどの漁船や加工工場、施設は爆撃にさらされ、また多くの人は現地で軍に徴用され、多くの尊い命が失われました。その英霊は郷魂祠として焼津神社の境内にある社に祀られることになりました。今現在は303柱がお祀りされております。(参考:鰹節組合史料より)

28日(木)本祭当日は生憎の悪天候のため、となりの焼津御霊神社拝殿内にて行いました。14時から本祭が執り行われ、神社の宮司による一連の祭事のあと、それぞれの組合や遺族の代表者が玉串奉納を行いました。式の最後に皇道産業焼津践団の南方開発団の歌を参加者全員で合唱しました。

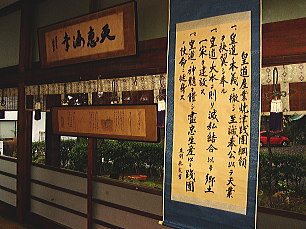

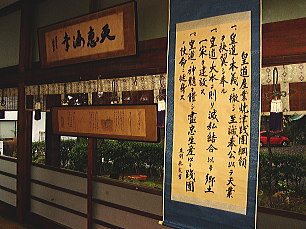

本祭終了後、社務所の奥の月冰殿でなおらいを行いました。今回のなおらいでは当時に南方へ向かう者たちの心得が書かれた掛け軸を、鈴木名誉宮司様に説明をしていただきました。そのあとはビデオの上映を行いました。